|

–£—А–Њ—З–Є—Й–µ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ 170 –Ї–Љ –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –Р–ї–Љ–∞—В—Л –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –≤ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –І—Г-–Ш–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А, –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б —О–≥–∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Њ—В –Ч–∞–Є–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–∞—В–∞—Г –і–Њ –Њ–Ј.–С–∞–ї—Е–∞—И –Є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –С–µ—В–њ–∞–Ї-–Ф–∞–ї–∞. –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –І—Г-–Ш–ї–Є –Є–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б—В–∞–і –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (—Б–∞–є–≥–∞–Ї–Њ–≤, –Ї—Г–ї–∞–љ–Њ–≤), –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ - –њ—Г—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞—Б—Б–µ–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Р–Ј–Є–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –і–Њ—А–Њ–≥ —Г–ґ–µ –≤ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ, –±–Њ–ї–µ–µ 3000 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ —Б —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤, —Г–Ї—А–∞—Б–Є–≤—И–Є—Е –њ–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –Є—Е —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є–њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Ї–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ—М–Њ–љ–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л.

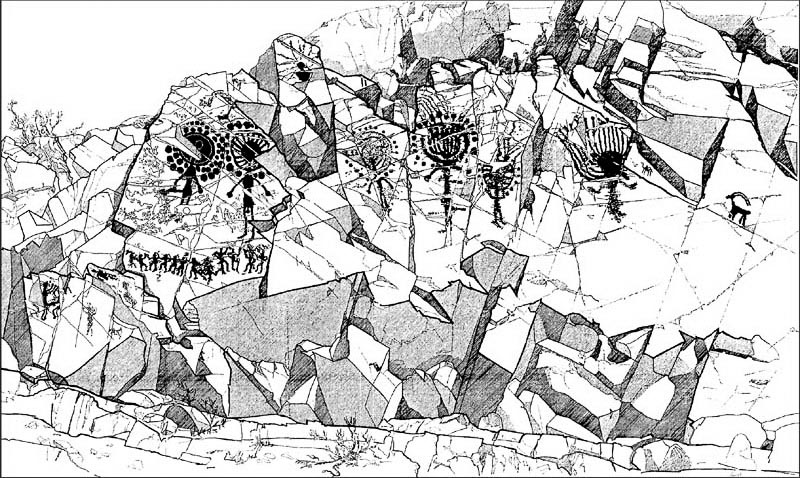

–°–∞–Љ–Њ–є —П—А–Ї–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–љ—М–Њ–љ, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Г—Б—В—М–µ —Г—Й–µ–ї—М—П. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л—Е –Є–Ј–≥–Є–±–∞—Е –і–Њ–ї–Є–љ—Л —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л –њ–Њ—А–Њ–є –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—О—В –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—П –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ–µ–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –Є –≥–ї–∞–і–Ї–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Ї–∞–ї –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М ¬Ђ–њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–∞—А–Њ–Љ¬ї, —Б—В–∞–≤ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Д–Њ–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ–є –љ–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ—В—А—Г–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е–Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ вАУ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є–љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ–є —Б–ї–µ–і –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞, —Б–Ї–∞–ї—Л –Ї–∞–љ—М–Њ–љ–∞ –Є —Г–Ј–Ї–∞—П –і–Њ–ї–Є–љ–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ вАУ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—А—П–і—Л, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–≥–∞–Љ –Є –і—Г—Е–∞–Љ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –ґ–Є–≤–µ—В –Є –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є: –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј—А–Є–Љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –њ–µ—Б—В—А—Л–µ –ї–Њ—Б–Ї—Г—В–Ї–Є —В–Ї–∞–љ–Є, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ї –≤–µ—В–Ї–∞–Љ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Л–µ ¬Ђ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П¬ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —А–∞–љ–љ–µ–Љ—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–Ї—Г, —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—О –Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –°–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—О—Й–Є–є –≤ —Б–µ–±–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Е —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–є. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –±—Л–ї–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –∞–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –љ–∞—Б–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ –≤–Њ II —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞ –Є—Е —Б–≤—П–Ј—М —Б –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, - —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –Є—Б–Ї—Г—Б–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–∞–Љ–Є –Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж. –Ю–±–ї—О–±–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є–є –Є—Е –Љ–Є—А –њ—А–Є—А–Њ–і—Л: —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л, –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—П –ґ–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –Њ–љ–Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –Ф–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —Б–Љ–µ–љ—П–≤—И–Є—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ вАУ —Б–∞–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б—Г–љ–µ–є, –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤-–Ї–∞–Ј–∞—Е–Њ–≤ вАУ —Н—В–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М, –Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ–Љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є. –ѓ–і—А–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–љ—М–Њ–љ, –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ї I-V –≥—А—Г–њ–њ—Л,—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3000 –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤. –Т–±–ї–Є–Ј–Є, —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ—М—П –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є –≥–Њ—А—Л, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –љ–µ–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї—М, –≥–і–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М –≤ XIV-XIII –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н.; –љ–∞ –њ—А–µ–і–≥–Њ—А–љ–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ї—Г—А–≥–∞–љ—Л –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. вАУ I —В—Л—Б. –љ.—Н., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥—А—П–і–∞–Љ–Є-¬Ђ—Г—Б–∞–Љ–Є¬ї. –Т—Б—П —Н—В–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–∞–љ—М–Њ–љ —Б –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–∞–Љ–Є, —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –Ј–Њ–љ–Њ–є, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ї—О–і–Є –љ–µ –ґ–Є–ї–Є –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –µ–µ –≤ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е.

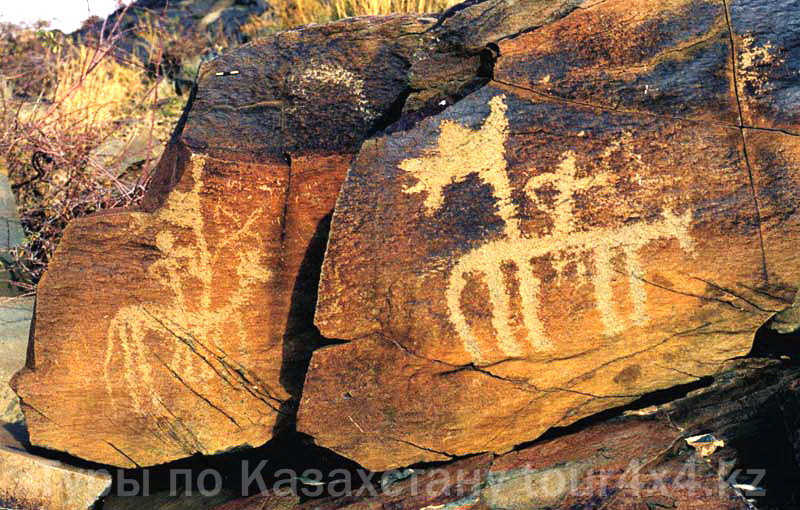

–Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ —Г–Љ–µ–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ ¬Ђ–њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥–∞—А–∞¬ї –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ—П-–њ–∞—В–Є–љ—Л, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М —Б–Ї–∞–ї –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Є—Б–ї–∞–Љ–Є –Љ–∞–≥–љ–Є—П, –Љ–∞—А–≥–∞–љ—Ж–∞, –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤. –Ь–∞—Б—В–µ—А-—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є –Ї–∞–Љ–љ—П –Є–ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —Г–і–∞–ї—П–ї —Б–ї–Њ–є –њ–∞—В–Є–љ—Л –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Г —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–∞: —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —В–µ–Љ–љ–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ —Б–Ї–∞–ї—Л. –Э–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, —Б–њ—Г—Б—В—П —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–∞—А–Њ–Љ¬ї, —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —В–µ–Љ–љ–µ–ї –Є —В–µ—А—П–ї—Б—П –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —Б–Ї–∞–ї. –£—Б–Є–ї–Є—В—М —П—А–Ї–Њ—Б—В—М —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Л–Љ —Б–±–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–∞—В–Є–љ—Л, —В.–µ. –њ–Њ–і–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤.

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї –Є –ґ–Є–ї–Є—Й, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є: –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ —А–∞–і–Є–Њ—Г–≥–ї–µ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –ї–Є–±–Њ –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –≤–µ—Й–∞–Љ, –≤—Л—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В —Б–∞–Љ–Є—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤. –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞: –Ї–Њ–љ–µ—Ж XIV- XIII –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н. –Ю –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ —В—Г –Є–ї–Є –Є–љ—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж—Л –Ї–∞–Ї –≤–Є–і –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ —Г –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ –≤ XVI-XV –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н., –љ–Њ —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. –Њ–љ–Є —Г—В—А–∞—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Њ–є –µ–Ј–і—Л –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–∞–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–Љ—П–љ, —В–≤–µ—А–і–Њ–≥–Њ —Б–µ–і–ї–∞, –њ–Є–Ї–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ I —В—Л—Б. –љ.—Н.

–Ю—Б–Њ–±—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ—О—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (–і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П IX-X –≤–≤., –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII вАУ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII–≤., –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–µ XIX –≤.) –Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ —В–∞–Љ–≥–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—А–Њ—З–Є—Й–µ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –±—Л–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є.

–°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

- —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ

—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л

–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞

–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Н–њ–Њ—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В

—Б–∞–Љ—Л–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –Є —А–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є,

—Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–Є–µ –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—В–Є–љ—Л. –†–Є—Б—Г–љ–Ї–Є

—Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є: –≤

—Б—А–µ–і–љ–µ–Љ 25-30—Б–Љ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ 60-70—Б–Љ –Є 1–Љ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ

–Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –љ–∞

—Б–Ї–∞–ї–∞—Е I-V –≥—А—Г–њ–њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Е–Њ–і–љ—Л –њ–Њ

—В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –Љ–∞–љ–µ—А–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ

–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ. –Э–∞—А—П–і—Г

—Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –і–Є–Ї–Є—Е –±—Л–Ї–Њ–≤,

–ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Є –Ї—Г–ї–∞–љ–Њ–≤, –Њ–ї–µ–љ–µ–є, –Ї–∞–±–∞–љ–Њ–≤ –Є

–≤–Њ–ї–Ї–Њ–≤ - –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В

—Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–µ –≥–µ—А–Њ–Є:

–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ј–≤–µ—А–Є–љ—Л–µ —И–Ї—Г—А—Л —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–∞

—Б –Ј–∞–≥–љ—Г—В—Л–Љ–Є –Ї—А—О—З–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є,

–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л —Б –њ–∞–ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є

—В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ–Є, –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Є —Б

–ї—Г—З–Є—Б—В—Л–Љ–Є –љ–Є–Љ–±–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л.

–Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –≤—Л–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—П—Е, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є—И—М –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Я–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј —Б–Ї–∞–ї –Ї–∞–љ—М–Њ–љ–∞ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Б–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤–Є–і–љ—Л –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є —Г–і–∞–ї–µ–љ—Л –Њ—В —Б–Ї–∞–ї –љ–∞ 20-40 –Љ, –љ–Њ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–Љ–Є. –У–∞–ї–µ—А–µ—П –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ—П—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л. –Ф–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–≤, —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–є –Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Њ—В –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О.

–Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л —Н–њ–Њ—Е–Є —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л –Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є, —Б–Љ–µ–љ—П–≤—И–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ—Б–∞–Ї–Њ–≤, —Г—Б—Г–љ–µ–є, —О—Н—З–ґ–µ–є, —Е—Г–љ–љ–Њ–≤вА¶ –Я–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М —Б–µ–±–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П —Б–≤–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В—М, —Б–≤–Њ—О —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї—Г –Є —Б–≤–Њ—О –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О. –Ґ–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ –Є —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Б–≤–Њ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

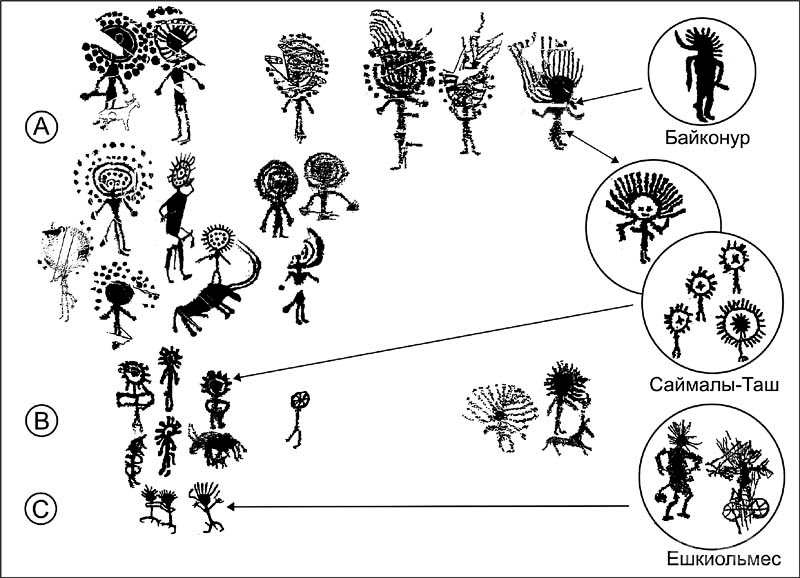

–Т —Н–њ–Њ—Е—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –±—Л–ї–Є —З—Г–ґ–і—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Є —Б–∞–Ї—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є; –Ј–∞–±—Л—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є, –љ–Њ —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М. –Ь–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–і–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–Ї–∞–ї—Л IV-V –≥—А—Г–њ–њ, –≥–і–µ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ—Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е¬ї; –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ. –Ъ–Њ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ-–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж, –≥–µ—А–Њ–є –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Є–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Т–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Ї–Є, –Њ–±–ї–∞–≤–љ–∞—П –Њ—Е–Њ—В–∞ –Є —Б—Ж–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—З–µ–≤–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Э–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–љ–∞ —Б –љ–∞–µ–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ вАУ—П—А–Ї–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ–±–Љ–µ–љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А —Н–њ–Њ—Е–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –®–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –І–µ—В—Л—А–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П (XIII вАУ XVI –≤–≤.) –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В ¬Ђ—В–µ–Љ–љ—Л–µ –≤–µ–Ї–∞¬ї –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л: –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ, —З–∞—Б—В—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤. –Т XVII –≤. –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і–љ–Њ–≤–ї—П—О—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є-–≥—А–∞—Д—Д–Є—В–Є XVIII-XIX –≤–≤. –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Г–≥–∞—Б–∞—В—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤.

–Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –≤ 1957 –≥. –Р.–У. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Њ–є (–°–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –Ѓ–Ъ–≠ –Ш–Ш–Р–≠ –Р–Э –Ъ–∞–Ј–°–°–†), –≤ 1970-1980-–µ –≥–≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –Р.–У. –Ь–µ–і–Њ–µ–≤—Л–Љ –Є –С.–Ц. –Р—Г–±–µ–Ї–µ—А–Њ–≤—Л–Љ, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –Р.–Э. –Ь–∞—А—М—П—И–µ–≤—Л–Љ, –Р.–°.–Х—А–Љ–Њ–ї–∞–µ–≤–Њ–є, –≤ 1988-2005 –≥–≥. –Р.–Х. –†–Њ–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ. –Т 2003 –≥. —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л¬ї. –Т 2004 –≥. –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В вАУ ¬Ђ–Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л¬ї, –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ –°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ѓ–Э–Х–°–Ъ–Ю.

–†–Њ–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Х., –Р—Г–±–µ–Ї–µ—А–Њ–≤ –С.–Ц., –°–∞–ї–∞ –†. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞. вАУ –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є: –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ, –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є—П, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П. –Р–ї–Љ–∞—В—Л. –Э–Ш–Я–Ш –Я–Ь–Ъ –Ь–Ъ –†–Ъ.2004. –°. 45-94. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Р.–У. –Э–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л вАУ –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Р–Э –Ъ–∞–Ј.–°–°–†. вДЦ 9. –Р–ї–Љ–∞-–Р—В–∞. 1958. –†–Њ–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Х. –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л. вАУ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П. –Р–ї–Љ–∞—В—Л. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї 1. 1999. –†–Њ–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Х. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А—П–і –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П. –Р–ї–Љ–∞—В—Л. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї 2. 2001. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Р.–У., –Х—А–Љ–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ –Р.–°., –Ь–∞—А—М—П—И–µ–≤ –Р.–Э. –Э–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л. –Р–ї–Љ–∞-–Р—В–∞. 1985. –Р.–Х.–†–Њ–≥–Њ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є

|

–У–Њ—А—Л

–І—Г-–Ш–ї–Є –ї–µ–ґ–∞—В –≤ –Ј–Њ–љ–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ—М —Б –Ј–∞—Б—Г—И–ї–Є–≤—Л–Љ

—А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Њ–Љ; —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П

—Н—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞–ї–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤

–°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П. –†–µ–Ї –Ј–і–µ—Б—М –Љ–∞–ї–Њ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј

–љ–Є—Е –ї–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Б—Л—Е–∞—О—В; –≤ –ґ–∞—А–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і

–ї–Є—И—М —Б–Њ–ї–Њ–љ–Њ–≤–∞—В–∞—П –≤–Њ–і–∞ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–ї–µ—Б–Њ–≤

–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –≤–ї–∞–≥–Њ–є.

–Ы–µ—Б–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В, —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П

–Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П, –љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л –≥–Њ—А –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л

–≥—Г—Б—В—Л–Љ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –°–Ї—Г–і–љ–∞—П —В—А–∞–≤—П–љ–∞—П

—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—Б–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—А—З–µ

–Є –±–Њ–≥–∞—З–µ, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—П –≥–Њ—А—Л –Є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –њ–µ—Б—В—А—Л–Љ–Є

–Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ

–Ј–љ–Њ—П —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—Б—В—А–Њ –ґ–µ–ї—В–µ–µ—В, –Є

–і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ–Є –ї–Є—И—М –њ–Њ–є–Љ–∞ —А.–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

—Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –Ј–µ–ї–µ–љ—М –Є —Б–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞. –Т

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є,

–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –І—Г-–Ш–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е

–≥–Њ—А–∞—Е –Є –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г

–Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ вАУ —В—О–ї—М–њ–∞–љ –†–µ–≥–µ–ї—П, —О–љ–Њ–љ–∞

–Ъ—Г—И–∞–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤

—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Ш–Ј –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е

–Ј–і–µ—Б—М –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤–Њ–ї–Ї–Є, –ї–Є—Б—Л, –Ј–∞–є—Ж—Л, —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є,

–Ј–Љ–µ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—В–Є—Ж, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ

—Е–Є—Й–љ—Л—Е - —Б—В–µ–њ–љ–Њ–є –Њ—А–µ–ї, –Ї–Њ–±—З–Є–Ї, —Б–Њ–Ї–Њ–ї

–±–∞–ї–Њ–±–∞–љ. –С–µ–Ј–ї—О–і–љ—Л–є –Є –Ї–∞–ґ—Г—Й–Є–є—Б—П –љ–µ–Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ—Л–Љ

–Љ–Є—А –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є

–Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є.

–У–Њ—А—Л

–І—Г-–Ш–ї–Є –ї–µ–ґ–∞—В –≤ –Ј–Њ–љ–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ—М —Б –Ј–∞—Б—Г—И–ї–Є–≤—Л–Љ

—А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Њ–Љ; —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П

—Н—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞–ї–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤

–°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П. –†–µ–Ї –Ј–і–µ—Б—М –Љ–∞–ї–Њ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј

–љ–Є—Е –ї–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Б—Л—Е–∞—О—В; –≤ –ґ–∞—А–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і

–ї–Є—И—М —Б–Њ–ї–Њ–љ–Њ–≤–∞—В–∞—П –≤–Њ–і–∞ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–ї–µ—Б–Њ–≤

–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –≤–ї–∞–≥–Њ–є.

–Ы–µ—Б–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В, —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П

–Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П, –љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л –≥–Њ—А –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л

–≥—Г—Б—В—Л–Љ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –°–Ї—Г–і–љ–∞—П —В—А–∞–≤—П–љ–∞—П

—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—Б–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—А—З–µ

–Є –±–Њ–≥–∞—З–µ, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—П –≥–Њ—А—Л –Є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –њ–µ—Б—В—А—Л–Љ–Є

–Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ

–Ј–љ–Њ—П —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—Б—В—А–Њ –ґ–µ–ї—В–µ–µ—В, –Є

–і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ–Є –ї–Є—И—М –њ–Њ–є–Љ–∞ —А.–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

—Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –Ј–µ–ї–µ–љ—М –Є —Б–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞. –Т

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є,

–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –І—Г-–Ш–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е

–≥–Њ—А–∞—Е –Є –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г

–Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ вАУ —В—О–ї—М–њ–∞–љ –†–µ–≥–µ–ї—П, —О–љ–Њ–љ–∞

–Ъ—Г—И–∞–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤

—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Ш–Ј –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е

–Ј–і–µ—Б—М –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤–Њ–ї–Ї–Є, –ї–Є—Б—Л, –Ј–∞–є—Ж—Л, —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є,

–Ј–Љ–µ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—В–Є—Ж, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ

—Е–Є—Й–љ—Л—Е - —Б—В–µ–њ–љ–Њ–є –Њ—А–µ–ї, –Ї–Њ–±—З–Є–Ї, —Б–Њ–Ї–Њ–ї

–±–∞–ї–Њ–±–∞–љ. –С–µ–Ј–ї—О–і–љ—Л–є –Є –Ї–∞–ґ—Г—Й–Є–є—Б—П –љ–µ–Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ—Л–Љ

–Љ–Є—А –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є

–Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є.

–Я–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

–њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞; –Ј–і–µ—Б—М

–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е

–њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є —Б—В–Њ—П–љ–Њ–Ї. –†–∞—Б—Б–µ–ї—П—П—Б—М —А–Њ–і–∞–Љ–Є

–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –ї—О–і–Є –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є

–≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Љ–µ–ґ–≥–Њ—А–љ—Л—Е –і–Њ–ї–Є–љ–∞—Е, –≥–і–µ

–њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Л

—Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є –Њ—В –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –≤–µ—В—А–Њ–≤ –Є,

–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л—Е –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤. –У–Њ—А–љ—Л–µ

—Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤—Л–±–Њ—А,

–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ

–Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П

–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ

—Б—В–∞—А—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г–Є–љ—Л

–Є –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –∞ –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–µ

–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л I –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–∞ —Б

–Њ—З–∞–≥–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤

–Ї–Њ–љ—Ж–µ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ (XII-X –≤–≤. –і–Њ

–љ.—Н.), –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л —В—А–µ—Е–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–Љ

—Б–ї–Њ–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ

–њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –і–Њ

–Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ

–≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞.

–Я–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

–њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞; –Ј–і–µ—Б—М

–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е

–њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є —Б—В–Њ—П–љ–Њ–Ї. –†–∞—Б—Б–µ–ї—П—П—Б—М —А–Њ–і–∞–Љ–Є

–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –ї—О–і–Є –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є

–≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Љ–µ–ґ–≥–Њ—А–љ—Л—Е –і–Њ–ї–Є–љ–∞—Е, –≥–і–µ

–њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Л

—Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є –Њ—В –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –≤–µ—В—А–Њ–≤ –Є,

–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л—Е –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤. –У–Њ—А–љ—Л–µ

—Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г—А–Њ—З–Є—Й–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤—Л–±–Њ—А,

–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ

–Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П

–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ

—Б—В–∞—А—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г–Є–љ—Л

–Є –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –∞ –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–µ

–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л I –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–∞ —Б

–Њ—З–∞–≥–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤

–Ї–Њ–љ—Ж–µ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ (XII-X –≤–≤. –і–Њ

–љ.—Н.), –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л —В—А–µ—Е–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–Љ

—Б–ї–Њ–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ

–њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –і–Њ

–Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є

–Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ

–≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞. –Т –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–µ—В—М –≤—Л–±–Є—В—Л–µ

–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П,

–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ —Ж–≤–µ—В—Г; –Ї–∞–Ї

–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–∞–Љ—Л–µ —В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л, –µ–і–≤–∞

—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П

–љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є, –∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є

—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ

—Б–≤–µ—В–ї–µ–µ. –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ

–≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞;

—В–∞–Ї–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є (–Є—Е

–љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ–∞–ї–Є–Љ–њ—Б–µ—Б—В–∞–Љ–Є) –Є —Ж–≤–µ—В –њ–∞—В–Є–љ—Л

–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є

–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤.

–Т –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–µ—В—М –≤—Л–±–Є—В—Л–µ

–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П,

–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ —Ж–≤–µ—В—Г; –Ї–∞–Ї

–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–∞–Љ—Л–µ —В–µ–Љ–љ—Л–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л, –µ–і–≤–∞

—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П

–љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є, –∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є

—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ

—Б–≤–µ—В–ї–µ–µ. –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ

–≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞;

—В–∞–Ї–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є (–Є—Е

–љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ–∞–ї–Є–Љ–њ—Б–µ—Б—В–∞–Љ–Є) –Є —Ж–≤–µ—В –њ–∞—В–Є–љ—Л

–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є

–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤. –Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л —Б–∞–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ

—Г–Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П

–ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ј–≤–µ—А–Є–љ–Њ–≥–Њ

—Б—В–Є–ї—П¬ї. –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е

–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –≤

—Б—В–Є–ї–µ ¬Ђ–Њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є¬ї –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Р–ї—В–∞—П

—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞—Е –Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е

–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–±–Є—В–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Н—В–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е

–≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.

–Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л —Б–∞–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ

—Г–Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П

–ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ј–≤–µ—А–Є–љ–Њ–≥–Њ

—Б—В–Є–ї—П¬ї. –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –≤ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е

–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–≤ –≤

—Б—В–Є–ї–µ ¬Ђ–Њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є¬ї –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Р–ї—В–∞—П

—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞—Е –Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е

–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–±–Є—В–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Н—В–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е

–≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.

–Я–∞–љ—В–µ–Њ–љ (¬Ђ–≤—Б–µ –±–Њ–≥–Є¬ї) –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л,

–њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б—В–Є—Е–Є—П–Љ,

–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є

—Б–Ї–∞–ї–µ –Ї–∞–љ—М–Њ–љ–∞, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ (IV

–≥—А—Г–њ–њ–∞). –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є

–њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–і–µ—Б—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–µ–Љ—М

–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –∞ –љ–Є–ґ–µ вАУ–і–µ—Б—П—В—М –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–ї—П—Б–Ї–µ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞

–њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —А–Њ–і–∞ –Є - –ї—О–і–Є, –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ

–≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ —А—Г–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї

–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤

–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ: –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є

–±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е

–ї—О–і—М–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М

—Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞.

–Я–∞–љ—В–µ–Њ–љ (¬Ђ–≤—Б–µ –±–Њ–≥–Є¬ї) –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л,

–њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б—В–Є—Е–Є—П–Љ,

–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є

—Б–Ї–∞–ї–µ –Ї–∞–љ—М–Њ–љ–∞, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ (IV

–≥—А—Г–њ–њ–∞). –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є

–њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–і–µ—Б—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–µ–Љ—М

–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –∞ –љ–Є–ґ–µ вАУ–і–µ—Б—П—В—М –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–ї—П—Б–Ї–µ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞

–њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —А–Њ–і–∞ –Є - –ї—О–і–Є, –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ

–≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ —А—Г–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї

–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤

–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ: –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є

–±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е

–ї—О–і—М–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М

—Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л

—Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л –≤ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ

–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Т—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П

–Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є

–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ

–Ј–і–µ—Б—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ

—Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –Ј—А–Є–Љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–і–∞–≤

–µ–Љ—Г –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї. –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–µ

–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ

–Ј–і–µ—Б—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Е—А–∞–Љ –°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –њ–Њ–і

–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, —Б—Г–Љ–µ–ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ

—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–Є–є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ

—Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л

—Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л –≤ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ

–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Т—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П

–Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є

–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ

–Ј–і–µ—Б—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ

—Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –Ј—А–Є–Љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–і–∞–≤

–µ–Љ—Г –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї. –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–µ

–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ

–Ј–і–µ—Б—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Е—А–∞–Љ –°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –њ–Њ–і

–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, —Б—Г–Љ–µ–ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ

—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–Є–є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ

—Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞. –Ш–Ј—П—Й–љ—Л–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –Є —Ж–µ–ї—Л–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Б–∞–Ї—Б–Ї–Є—Е

—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–∞–Љ–Є

—Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, –∞ —З–∞—Й–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е –љ–Є—Е, –≥—А—Г–±–Њ

–њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Є–µ

—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Ю—Е–Њ—В–∞ –љ–∞ –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е,

–њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е–Є—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–ї–µ–љ–µ–є –Є–ї–Є

–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–∞–Љ–Є

–љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ь–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ

–Њ–±—А–∞–Ј—Л –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

—Б–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є

–њ–µ—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞ –≤ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ—А—Е–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–њ–∞–Ї–µ –Є–ї–Є

–њ–∞—Б—В—Г—Е–∞ вАУ

–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–і. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –Є

–≤–±–ї–Є–Ј–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В–∞–Љ–≥–Є вАУ

–Ј–љ–∞–Ї–Є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є

—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤

–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ

–Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М

–і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–Њ–Љ–∞–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.

–Ш–Ј—П—Й–љ—Л–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –Є —Ж–µ–ї—Л–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Б–∞–Ї—Б–Ї–Є—Е

—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –њ–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д–∞–Љ–Є

—Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, –∞ —З–∞—Й–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е –љ–Є—Е, –≥—А—Г–±–Њ

–њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Є–µ

—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Ю—Е–Њ—В–∞ –љ–∞ –і–Є–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е,

–њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е–Є—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–ї–µ–љ–µ–є –Є–ї–Є

–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–∞–Љ–Є

–љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ь–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ

–Њ–±—А–∞–Ј—Л –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Ґ–∞–Љ–≥–∞–ї—Л

—Б–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є

–њ–µ—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞ –≤ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ—А—Е–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–њ–∞–Ї–µ –Є–ї–Є

–њ–∞—Б—В—Г—Е–∞ вАУ

–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–і. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –Є

–≤–±–ї–Є–Ј–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В–∞–Љ–≥–Є вАУ

–Ј–љ–∞–Ї–Є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є

—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤

–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ

–Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М

–і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–Њ–Љ–∞–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.