| Широкая и полноводная р. Или несет свои воды к оз. Балхаш, вбирая на 800-километровом пути многочисленные притоки и разделяя Семиречье на восточное и западное, на левобережье и правобережье. На протяжении многих веков Или становилась труднопреодолимой преградой на путях миграций племен и народов, служила естественной границей их расселения на землях Юго-Восточного Казахстана. Кочевники, освоив под верховую езду коня, одолели водную стихию, сделали Или проходимой, а броды и переправы, соединявшие в среднем течении ее берега, теперь приобрели важное значение в хозяйственной, культурной, политической и военной истории края. Обладание ими обеспечивало господство над главными магистралями, проходившими через Семиречье в оазисы Средней Азии, в Прииссыккулье и Внутренний Тянь-Шань, в Китай и Центральную Азию. В преддверии окружающих дельту Или песков Таукум, Мойынкум и Сарыесик-атырау, где ложе реки образует глубокий и узкий скалистый каньон – капшагай, – сосредоточены три главные переправы западной части Семиречья, которые с XIX в. были известны под названиями Ушарал, Тамгалыоткель и Кызоткель (Илийская переправа). В средней части каньона, в урочище Тамгалытас, что находится ниже одноименного брода, у самого подножия возвышающегося на правом берегу реки утеса Тамгалыжар, расположен замечательный памятник монументального искусства и эпиграфикиXVII–XVIII вв. – Тамгалытас (Тамгалы-Тас, или Тамгалы-Таш). История его открытия и изучения насчитывает уже более ста лет.

Самое раннее упоминание урочища Хабцагай/Капшагай на реке Или содержится в «Биографии Зая-пандиты» Раднабхадры в описании событий междоусобной войны ойратских правителей Очирту-Цэцен-хана и Галдана-хунтайджи в 1676–1677 гг. В историко-географических сочинениях китайских авторов середины XVIII– первой половины XIX в. Илийский Капшагай, как местность на северо-восточной окраине Шарабэль (пески Сарытаукум на левобережье Или) обозначался монгольским топонимом «Тамга» (Темуха, или Тамуха).

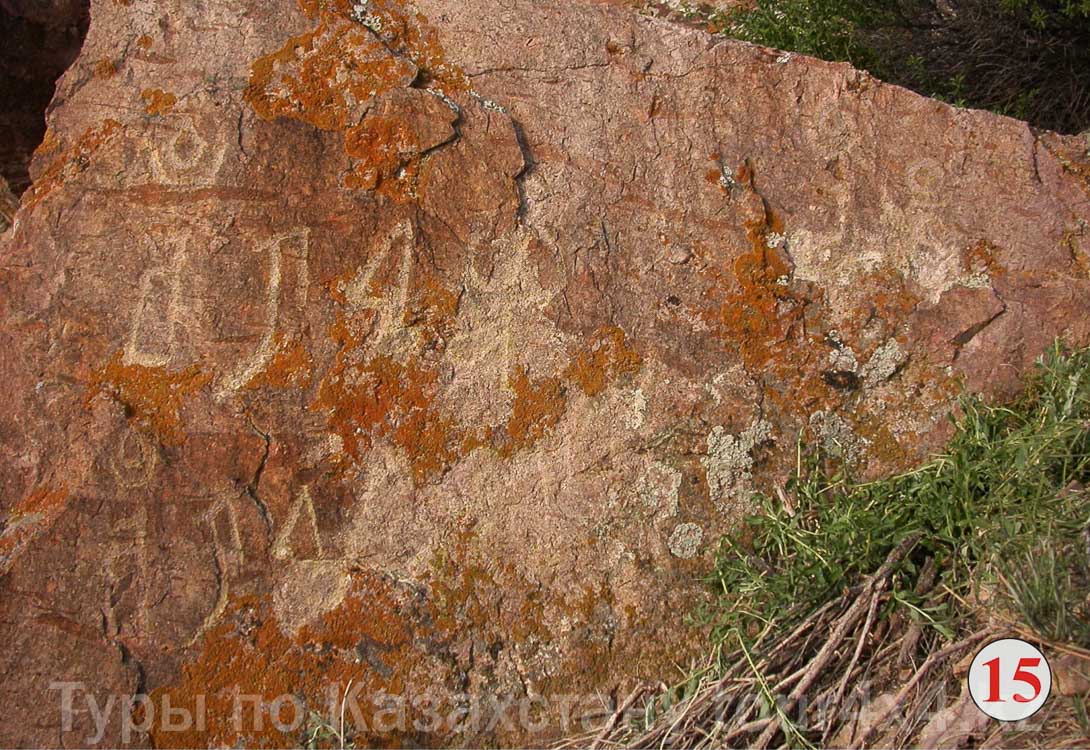

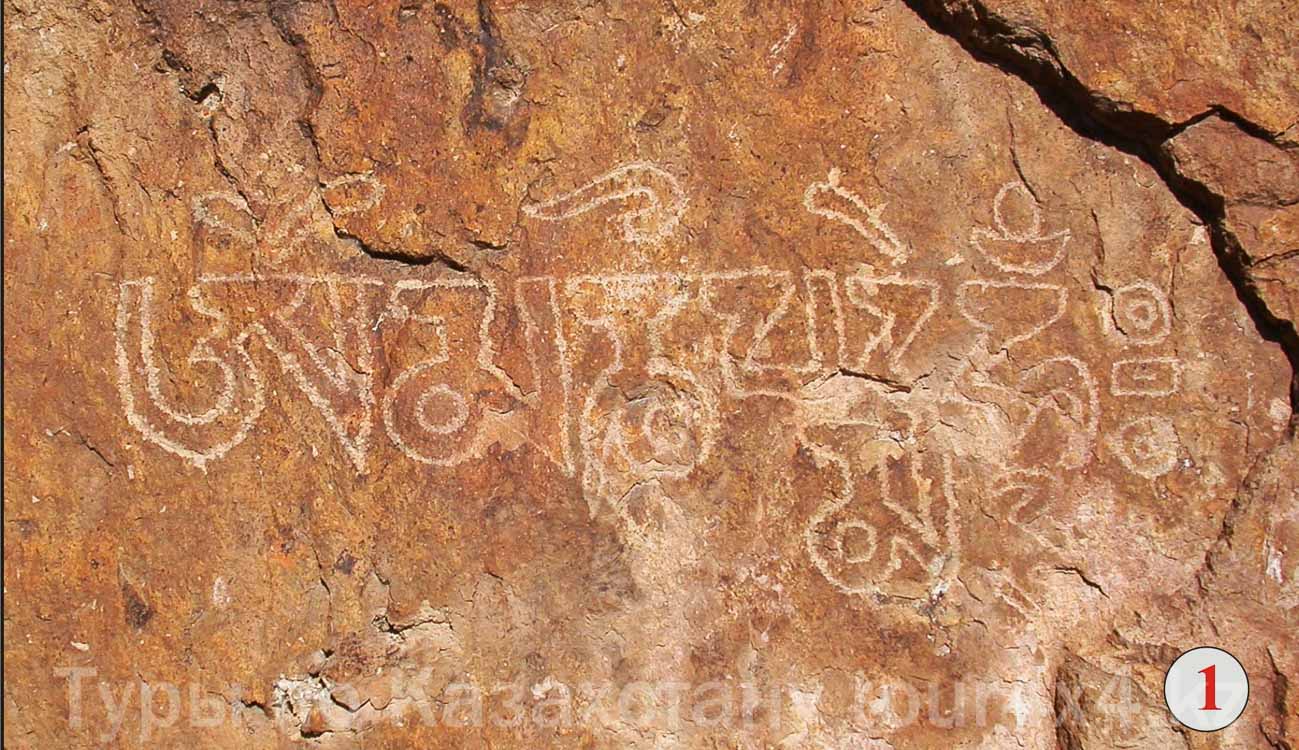

Определяющее значение в выборе места и организации пространства культового комплекса сыграл природный ландшафт урочища, доминантой которого выступает скальный массив, у подножия которого на 15 отдельных глыбах сосредоточены разновременные изображения и надписи. По особенностям иконографии изображенных фигур, палеографии текстов и техники их исполнения выделяются четыре этапа формирования комплекса. На первом этапе был создан ансамбль, включавший изображения Будды Шакьямуни, бодхисатвы Авалокитешвары в образе «одноликого и четырехрукого» божества, Будды Бхайшаджьягуру с сопровождающими тибетскими надписями на центральном панно (плоскость № 4), фигура Будды Нагешварараджи (№ 2), а также различные молитвенные тексты, в том числе две мантры Будды Манчжушри, изображение которого на памятнике отсутствует, обращение к панчен-ламе Чойчжи Чжалцану (№ 11) и четыре шестисложные мантры «оmma ni padme hum», высеченные на разных камнях по периферии завала (№ 1, 5, 13, 16).

На третьем этапе рядом с изображением Амитабхи возникла посвященная ему мантра, и на разных гранях близлежащих камней – серия тибетских надписей, в том числе трижды шестисложная мантра (№ 7, 9, 10), надпись «…Славься лама с хорошим умом… знание и милосердие…», обращенная к Будде Шакьямуни (№ 8), а также две мантры Манчжушри на южной периферии сакрального участка (№ 17). Заключительным, четвертым этапомформирования комплекса стало создание самого длинного в Тамгалытас текста, воспроизведенного в 11 строк курсивным «ясным письмом» (№ 11); в современном переводе Н. С. Яхонтовой текст содержит благодарственное обращение к изображенным здесь Буддам и бодхисатве за «преодоление опасности [начиная] от болезней до бескормицы» (ойрат. zuda; каз. жут) и пожелание обрести «в этой стороне прекрасное спокойствие продолжительно и беспрерывно». Наиболее вероятной датой возникновения в Тамгалытасе ранних изображений и надписей является период с декабря 1676 по март 1677 года – время пребывания в Илийском Капшагае кочевой ставки (урги) Галдана-хунтайджи (годы жизни 1644 – 1697) после фактического утверждения его единоличной власти в Джунгарии и накануне официального присвоения ему 30 июня 1678 г. Далай-ламой Лобсаном Гьяцо титула Галдан Тензин Бошогту-хан(«Благословленный хан веры, опора учения»). Персональная причастность к созданию святилища нового джунгарского правителя подтверждается наличием здесь изображения бодхисаттвы Авалокитешвары, эманацией которого, начиная с 1660 г., считался Великий Пятый Далай-лама (1635-1682 гг.), а также посвятительной надписи с именем высокопоставленного тибетского иерарха Чойчжи Чжалсана – духовного наставника Галдана, под руководством которого он в течение 12 лет получил богословское образование в Тибете. Становление в тибетской иконографии образа бодхисаттвы Авалокитешвары-Шадакшари в форме «одноликого и четырехрукого» божества, представленного в Тамгалытасе, приходится на 1660-е годы; на территории Джунгарского ханства этот канонический образ стал воспроизводиться в живописи, скульптуре и монументальном искусстве не ранее последней четверти XVII в. с утверждением среди ойратов ламаизма.

Изобразительный ряд святилища Тамгалытас окончательно сложился в течение первых двух этапов, не позже первой половины 80-х гг. XVII в. В этот период урочище Капшагай с тремя речными переправами через Или, приобрело особую значимость в связи с осуществлением джунгарскими правителями крупномасштабных завоевательных походов в Южный Казахстан и Среднюю Азию. Район Илийского Капшагая на протяжении более полувека являлся узловым пунктом межрегиональных коммуникаций ойратов, и броды через Или играли важную роль в политической интеграции ойратских племен и распространении буддийского учения на территории Джунгарского ханства. Поклонение ойратов-буддистов продолжалось и на следующем этапе функционирования святилища, который охватывает время правления хунтайджи Цэван-Рабдана (1698 – 1727), Галдан-Цэрена (1727 – 1745) и их преемников, характеризующееся безраздельным господством учения Гэлугпа в религиозно-духовной жизни кочевников-ойратов и широким распространением у них собственной письменности – «тодо бичиг» (ясное письмо). Серия выполненных с разным мастерством молитвенных надписей, обращенных к буддам Шакъямуни, Амитабхе и Манчжушри, фиксирует этап активного посещения культового места. К тому же времени следует отнести появление в устном лексиконе ойратов Семиречья монгольского топонима Тамга, которым стали обозначать местность, где располагалось основанное Галданом Бошохту-ханом святилище, а также прилегающую территорию, включая близлежащий брод через Или. Посещение святилища ламаистами прекратилось около 1758 г. после гибели Джунгарского ханства под ударами войск Цинского Китая и с возвращением на земли Семиречья казахских и кыргызских родов.

И. В. Ерофеева, А. Е. Рогожинский Литература: Ерофеева И.В. История формирования культового комплекса Тамгалытас (1677-1771 гг.) // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова: Сб. материалов науч.-практ. конф. Алматы, 2010. С. 490–530; Рогожинский А. Е. История изучения и новые исследования культового комплекса Тамгалытас на реке Или (Илийский Капшагай) // Там же. С. 474–489.

Все статьи о наскальных рисунках Казахстана. Петроглифы Семиречья. |

svadebnet.ruknig5.ru

Одно из первых упоминаний в русских

источниках исторической местности

Тамгалытас содержится в документе 1848

г., относящемся к переписке султанов и

биев Среднего и Старшего жузов с

администрацией Аягузского внешнего

округа и приставом при киргизах (казахах)

Большой орды. Отстаивая права владения

казахами Среднего жуза летними и зимними

кочевками на правобережной стороне

Или, управители родовых подразделений

найманов привели свои доказательства:

«На Или находится известный камень

Тамгалы-Таш, на котором Аблай-хан и

султан Абулфеиз положили тамгу (знак

подписи, или знак, употребляемый вместо

клейма) в удостоверение, что та сторона

(левый берег – авт.) должна принадлежать

уйсуновцам, а здешняя – наймановским

волостям». К сожалению, указанных в

документе знаков или надписей на скалах

Тамгалытаса обнаружить пока не удается,

но сам факт столь раннего упоминания

местности, как достопримечательной и

хорошо известной в среде казахов

Семиречья, заслуживает внимания. Не

случайно первым ученым, специально

посетившим Тамгалытас с научной целью

в 1856 г., был Ч. Ч. Валиханов, устные рассказы

которого и зарисовки отдельных надписей

с изображениями побудили в дальнейшем

П. П. Семенова совершить в 1857 г. поездку

на Илийский Капшагай перед началом

своего второго путешествия на Тянь-Шань.

Рисунки Ч. Ч. Валиханова и художника П.

М. Кошарова, выполненные более 150 лет

назад, запечатлели пейзажи Илийского

Капшагая у брода Тамгалытас и передают

вид памятника в момент его открытия.

Одно из первых упоминаний в русских

источниках исторической местности

Тамгалытас содержится в документе 1848

г., относящемся к переписке султанов и

биев Среднего и Старшего жузов с

администрацией Аягузского внешнего

округа и приставом при киргизах (казахах)

Большой орды. Отстаивая права владения

казахами Среднего жуза летними и зимними

кочевками на правобережной стороне

Или, управители родовых подразделений

найманов привели свои доказательства:

«На Или находится известный камень

Тамгалы-Таш, на котором Аблай-хан и

султан Абулфеиз положили тамгу (знак

подписи, или знак, употребляемый вместо

клейма) в удостоверение, что та сторона

(левый берег – авт.) должна принадлежать

уйсуновцам, а здешняя – наймановским

волостям». К сожалению, указанных в

документе знаков или надписей на скалах

Тамгалытаса обнаружить пока не удается,

но сам факт столь раннего упоминания

местности, как достопримечательной и

хорошо известной в среде казахов

Семиречья, заслуживает внимания. Не

случайно первым ученым, специально

посетившим Тамгалытас с научной целью

в 1856 г., был Ч. Ч. Валиханов, устные рассказы

которого и зарисовки отдельных надписей

с изображениями побудили в дальнейшем

П. П. Семенова совершить в 1857 г. поездку

на Илийский Капшагай перед началом

своего второго путешествия на Тянь-Шань.

Рисунки Ч. Ч. Валиханова и художника П.

М. Кошарова, выполненные более 150 лет

назад, запечатлели пейзажи Илийского

Капшагая у брода Тамгалытас и передают

вид памятника в момент его открытия. Во второй половине XIX в. Тамгалытас

неоднократно посещался разными

путешественниками, учеными и семиреченскими

краеведами. Наиболее ценные сведения

о памятнике содержатся в рукописных

заметках К. А. Ларионова и небольших

статьях Ф. В. Пояркова, Н. Н. Пантусова,

а также известного российского монголоведа

А. М. Позднеева. Обследование Тамгалытаса

выполнено Н. Н. Пантусовым в 1897 г. по

заданию Императорской Археологической

комиссии; переданные им в Петербург

материалы (фотографии и бумажные копии)

в дальнейшем были изучены А. М. Позднеевым,

который впервые осуществил перевод

большей части надписей и дал объяснение

буддийским изображениям. Благодаря

этому прочтению текстов, в одном из

которых упоминается имя

Во второй половине XIX в. Тамгалытас

неоднократно посещался разными

путешественниками, учеными и семиреченскими

краеведами. Наиболее ценные сведения

о памятнике содержатся в рукописных

заметках К. А. Ларионова и небольших

статьях Ф. В. Пояркова, Н. Н. Пантусова,

а также известного российского монголоведа

А. М. Позднеева. Обследование Тамгалытаса

выполнено Н. Н. Пантусовым в 1897 г. по

заданию Императорской Археологической

комиссии; переданные им в Петербург

материалы (фотографии и бумажные копии)

в дальнейшем были изучены А. М. Позднеевым,

который впервые осуществил перевод

большей части надписей и дал объяснение

буддийским изображениям. Благодаря

этому прочтению текстов, в одном из

которых упоминается имя  История формирования комплекса Тамгалытас

тесно связана с эпохой наивысшего

военно-политического могущества и

культурного расцвета Джунгарского

ханства (1635-1757 гг.), сопровождавшихся

интенсивным распространением ламаистской

формы буддизма среди западномонгольских

племен – ойратов.

История формирования комплекса Тамгалытас

тесно связана с эпохой наивысшего

военно-политического могущества и

культурного расцвета Джунгарского

ханства (1635-1757 гг.), сопровождавшихся

интенсивным распространением ламаистской

формы буддизма среди западномонгольских

племен – ойратов.  Второй этап формирования культового

комплекса связан с созданием десяти

однообразных текстов шестисложной

мантры, выполненных ойратским «ясным

письмом» (№ 10, 13–15, 17). Одновременно или

немного раньше изобразительный ряд

святилища был дополнен изображением

Будды Амитабхи (№ 10), вокруг которого

позже сформировался новый цикл тибетской

эпиграфики.

Второй этап формирования культового

комплекса связан с созданием десяти

однообразных текстов шестисложной

мантры, выполненных ойратским «ясным

письмом» (№ 10, 13–15, 17). Одновременно или

немного раньше изобразительный ряд

святилища был дополнен изображением

Будды Амитабхи (№ 10), вокруг которого

позже сформировался новый цикл тибетской

эпиграфики. Создание Галданом на прибрежных скалах

Или впечатляющей панорамы, объединявшей

образы наиболее почитаемых божеств

тибетского пантеона, имело значение

политической манифестации непоколебимой

верности учению Цзонхавы и готовности

к активному его распространению в

северо-западной части Центральной Азии.

Выбор места для буддийского святилища

был обусловлен выразительными

особенностями живописного ландшафта

и местонахождением его вблизи одной из

основных водных переправ Илийского

Капшагая.

Создание Галданом на прибрежных скалах

Или впечатляющей панорамы, объединявшей

образы наиболее почитаемых божеств

тибетского пантеона, имело значение

политической манифестации непоколебимой

верности учению Цзонхавы и готовности

к активному его распространению в

северо-западной части Центральной Азии.

Выбор места для буддийского святилища

был обусловлен выразительными

особенностями живописного ландшафта

и местонахождением его вблизи одной из

основных водных переправ Илийского

Капшагая. Заключительный этап создания культовой

эпиграфики в святилище Тамгалытас

связан с кульминационным эпизодом

«последнего великого кочевья» волжских

калмыков-торгутов под руководством

хана Убаши в 1771 г. из пределов России на

земли бывшего Джунгарского ханства.

Переправившись в середине января 1771 г.

через Яик, калмыки в течение шести

месяцев продвигались по землям Казахстана,

почти непрерывно отбиваясь от нападений

воинских отрядов казахов Младшего жуза,

а затем объединенного ополчения трех

жузов во главе с ханом Нуралы и султанами

Абылаем и Абулфеизом. После решающего

сражения у западного побережья Балхаша,

в котором калмыки потеряли до 15 тыс.

человек убитыми и взятыми в плен, Убаши

предпринял попытку увести остатки

своего народа к Илийским переправам

вдоль предгорий Чу-Илийских гор, но путь

этот оказался прегражден отрядами

кыргызов. Избегая столкновения с ними,

Убаши выбрал наиболее тяжелый путь

через пустыню Сарытаукум, пройдя в

середине лета «песчаную степь, которая

на тысячу ли пространства не имеет ни

травы, ни воды… Люди принуждены были

пить кровь из лошадей и рогатого скота,

отчего сделалась сильная моровая

язва.....Через десять дней с крайним

затруднением выбрели из песчаных степей»

(Чунь Юань, «Сийю цзунчжи» - «Обозрение

Западного края», 1773). Далее, спустившись

вдоль р. Курты к Илийскому Капшагаю,

калмыки достигли урочища Тамга, вблизи

которого встретились с китайскими

пограничными отрядами; после коротких

переговоров хан Убаши с остатками

подвластного народа был вынужден

признать подданство Китая. Пространная

надпись, наспех высеченная курсивом на

камне в Тамгалытасе, очень емко и

исторически достоверно перечисляет

беды и лишения, которые пришлось испытать

волжским калмыкам на своем трудном пути

в заветную страну и выражает всенародную

надежду обрести в новых местах

«продолжительное беспрерывное

спокойствие» под покровительством

«великого сострадательного владыки»

Авалокитешвары и всемогущих Будд.

Заключительный этап создания культовой

эпиграфики в святилище Тамгалытас

связан с кульминационным эпизодом

«последнего великого кочевья» волжских

калмыков-торгутов под руководством

хана Убаши в 1771 г. из пределов России на

земли бывшего Джунгарского ханства.

Переправившись в середине января 1771 г.

через Яик, калмыки в течение шести

месяцев продвигались по землям Казахстана,

почти непрерывно отбиваясь от нападений

воинских отрядов казахов Младшего жуза,

а затем объединенного ополчения трех

жузов во главе с ханом Нуралы и султанами

Абылаем и Абулфеизом. После решающего

сражения у западного побережья Балхаша,

в котором калмыки потеряли до 15 тыс.

человек убитыми и взятыми в плен, Убаши

предпринял попытку увести остатки

своего народа к Илийским переправам

вдоль предгорий Чу-Илийских гор, но путь

этот оказался прегражден отрядами

кыргызов. Избегая столкновения с ними,

Убаши выбрал наиболее тяжелый путь

через пустыню Сарытаукум, пройдя в

середине лета «песчаную степь, которая

на тысячу ли пространства не имеет ни

травы, ни воды… Люди принуждены были

пить кровь из лошадей и рогатого скота,

отчего сделалась сильная моровая

язва.....Через десять дней с крайним

затруднением выбрели из песчаных степей»

(Чунь Юань, «Сийю цзунчжи» - «Обозрение

Западного края», 1773). Далее, спустившись

вдоль р. Курты к Илийскому Капшагаю,

калмыки достигли урочища Тамга, вблизи

которого встретились с китайскими

пограничными отрядами; после коротких

переговоров хан Убаши с остатками

подвластного народа был вынужден

признать подданство Китая. Пространная

надпись, наспех высеченная курсивом на

камне в Тамгалытасе, очень емко и

исторически достоверно перечисляет

беды и лишения, которые пришлось испытать

волжским калмыкам на своем трудном пути

в заветную страну и выражает всенародную

надежду обрести в новых местах

«продолжительное беспрерывное

спокойствие» под покровительством

«великого сострадательного владыки»

Авалокитешвары и всемогущих Будд. На территории Казахстана известно более

20-ти памятников тибетского буддизма

XVII – середины XVIII в., среди которых

преобладают скромные святилища, подобные

Кегенскому арасану, Тайгак и др., с

однообразно тиражируемой молитвенной

формулой «

На территории Казахстана известно более

20-ти памятников тибетского буддизма

XVII – середины XVIII в., среди которых

преобладают скромные святилища, подобные

Кегенскому арасану, Тайгак и др., с

однообразно тиражируемой молитвенной

формулой «